News

Un minuscolo crostaceo può avere effetti sorprendenti sull’equilibrio della vita marina. È quanto rivela un nuovo studio pubblicato su Scientific Reports (gruppo Nature), dal titolo “Parasitic Pachypygus gibber poses a silent threat to reproduction and development in Ciona robusta” (volume 15, articolo n. 34594, 2025).

La ricerca, coordinata dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn nell’ambito del National Biodiversity Future Center (NBFC), in collaborazione con il Natural History Museum di Londra, mostra come il copepode ascidicolo Pachypygus gibber agisca da vero e proprio parassita del tunicato Ciona robusta, uno degli organismi modello più utilizzati nella biologia marina e nello studio dell’evoluzione dei cordati.

L’attività scientifica è nata in modo del tutto fortuito: durante la tesi di laurea magistrale, il dott. Sebastiano Scibelli, oggi assegnista di ricerca presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn e primo autore dello studio, osservò casualmente la presenza del copepode all’interno dell’ospite Ciona robusta, mentre eseguiva normali fertilizzazioni in vitro sotto la supervisione del dott. Valerio Zupo.

Da quella semplice osservazione si è sviluppata una linea di ricerca che, nel tempo, ha unito approcci zoologici, ecologici e morfologici, approfondendo la natura e le conseguenze di questa peculiare interazione simbionte-ospite.

Il progetto è proseguito in collaborazione con il dott. Mirko Mutalipassi, da poco ricercatore presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn, dove fa parte del Laboratorio di Ecologia Funzionale del Benthos. Mutalipassi, co-primo autore dello studio, si occupa di interazioni tra specie a livello chimico ed ecologico e ha contribuito all’inquadramento ecologico della scoperta, evidenziandone le implicazioni per la comprensione delle relazioni interspecifiche e dei processi di regolazione negli ecosistemi marini.

Avviata nel 2023, la ricerca ha incluso esperimenti a lungo termine condotti su linee parentali di Ciona robusta infestate e non infestate dal copepode P. gibber. L’analisi della produzione e della vitalità della progenie ha rivelato che la presenza del parassita riduce drasticamente o annulla la capacità riproduttiva dell’ospite, compromettendo il normale sviluppo embrionale e larvale.

Tali effetti incidono direttamente sul reclutamento naturale, fase chiave per il mantenimento delle popolazioni di Ciona robusta, specie caratterizzata da cicli demografici stagionali di esplosione e contrazione. In questo contesto, l’azione del parassita può portare nel tempo a collassi locali delle popolazioni e a profondi squilibri ecologici.

Questi risultati dimostrano che interazioni marine apparentemente neutre o commensali possono nascondere complesse dinamiche parassitarie, capaci di alterare la vitalità e la struttura delle popolazioni naturali.

In assenza di un adeguato ricambio generazionale, le popolazioni residue risultano esposte a maggiore pressione competitiva e predatoria, e possono diventare ancor più vulnerabili all’infestazione, innescando un potenziale circolo ecologico di regressione che altera la stabilità degli ecosistemi bentonici.

Gli autori sottolineano inoltre che la mancata rilevazione di organismi come P. gibber durante le fasi sperimentali delle ricerche potrebbe aggiungere, o aver aggiunto, inconsapevolmente un bias nei risultati di molti studi internazionali condotti su Ciona robusta.

Lo studio, tra i primi a dimostrare in modo diretto che organismi marini apparentemente innocui possano agire da parassiti, offre una nuova prospettiva sulla biodiversità delle interazioni ecologiche e sul ruolo dei simbionti nella regolazione delle popolazioni naturali.

“La biodiversità non è solo varietà di specie, ma una rete intricata di relazioni che ne determinano equilibrio e resilienza”, spiegano i ricercatori. “Comprendere queste connessioni nascoste è fondamentale per capire come funzionano davvero gli ecosistemi marini e come reagiscono ai cambiamenti ambientali.”

La ricerca evidenzia l’importanza di approcci integrati e multidisciplinari, che uniscono biologia marina, ecologia, zoologia e tassonomia per comprendere appieno le dinamiche tra le specie e i loro effetti sugli ecosistemi costieri.

Autori dello studio

Sebastiano Scibelli, Mirko Mutalipassi, Iole Di Capua, Nadia Ruocco, Geoffrey A. Boxshall, Maria Costantini, Antonio Terlizzi e Valerio Zupo.

Riferimento scientifico

Scibelli S. et al. (2025). Parasitic Pachypygus gibber poses a silent threat to reproduction and development in Ciona robusta. Scientific Reports (Nature Publishing Group), volume 15, articolo n. 34594.

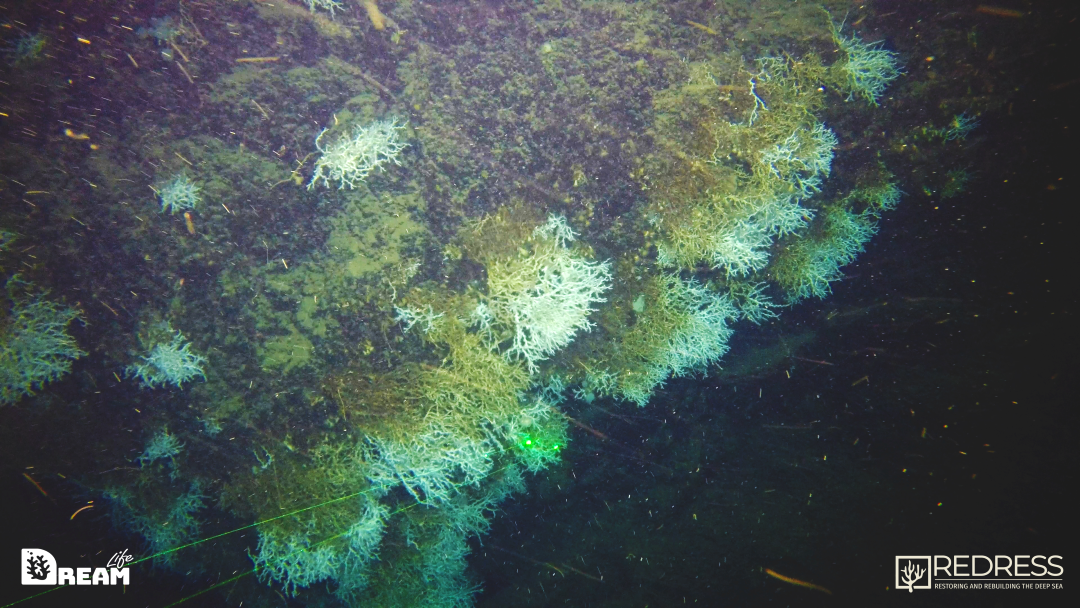

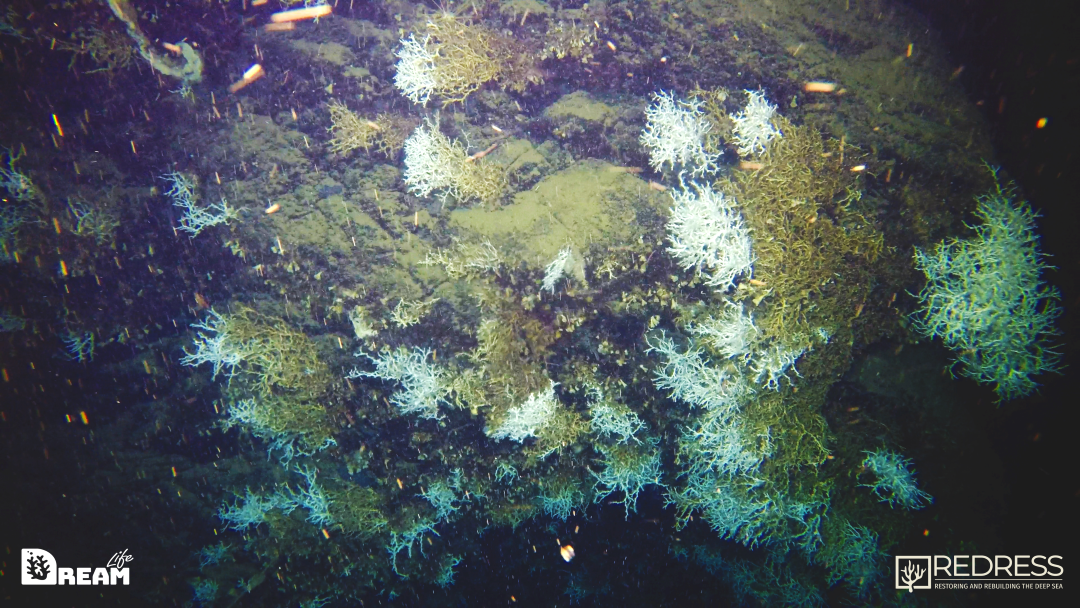

Un paesaggio sommerso, spettacolare e finora sconosciuto: una scogliera corallina di profondità, estesa e antica, è stata scoperta dai ricercatori a oltre 500 metri sotto la superficie del mare, al centro del Canyon Dohrn, nel Golfo di Napoli.

Un paesaggio sommerso, spettacolare e finora sconosciuto: una scogliera corallina di profondità, estesa e antica, è stata scoperta dai ricercatori a oltre 500 metri sotto la superficie del mare, al centro del Canyon Dohrn, nel Golfo di Napoli.

La scoperta è avvenuta nell’ambito della spedizione scientifica DEMETRA, a bordo della nave di ricerca Gaia Blu del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), coordinata dall’Istituto di Scienze Marine del CNR (CNR-ISMAR), in collaborazione con i partner di progetto Stazione Zoologica Anton Dohrn, Università Politecnica delle Marche e Università Federico II di Napoli.

Il ritrovamento è il risultato di una stretta sinergia tra il CNR e la Stazione Zoologica Anton Dohrn, che hanno integrato competenze scientifiche e conoscenze sul campo per giungere all’identificazione e alla caratterizzazione delle biocostruzioni a coralli bianchi nel Canyon Dohrn.

Il ritrovamento non rappresenta l’unico successo della campagna; numerosi sono stati i risultati di rilievo, frutto delle eccellenze scientifiche di tutti gli istituti coinvolti. Questi traguardi testimoniano come la cooperazione tra enti italiani impegnati nelle scienze marine possa generare conoscenze di grande valore per la comprensione e la tutela degli ecosistemi profondi del Mediterraneo.

Esplorazioni effettuate per mezzo di veicolo sottomarino a controllo remoto (ROV) hanno rivelato la presenza di imponenti strutture larghe oltre due metri e distribuite lungo una parete verticale di più di 80 metri, formate da coralli duri di profondità, comunemente denominati “coralli bianchi” per l'assenza di colore, afferenti alle specie Desmophyllum pertusum e Madrepora oculata.

“È un ritrovamento eccezionale per i mari italiani: biocostruzioni di questa specie di tale entità non erano mai state osservate nel Canyon Dohrn e raramente altrove nel nostro Mediterraneo”, racconta Giorgio Castellan, capo missione della campagna e ricercatore del CNR-ISMAR di Bologna. “La loro scoperta rappresenta un tassello fondamentale per comprendere il ruolo ecologico degli habitat a coralli profondi e la loro distribuzione, soprattutto nell'ottica di azioni di tutela e restauro”.

Oltre ai coralli bianchi, la scogliera ospita una comunità unica per ricchezza e biodiversità: coralli neri, coralli solitari, spugne e altre specie di grande importanza ecologica. Ma non solo. Le pareti del canyon conservano anche tracce fossili di ostriche e coralli antichi, vere e proprie testimonianze geologiche di un passato remoto.

“L’esplorazione di questa porzione fino ad oggi sconosciuta del Canyon Dohrn ci restituisce l’immagine di un ecosistema marino profondo di straordinario interesse scientifico e valore naturalistico. Le biocostruzioni a coralli bianchi qui rinvenute, costituite da imponenti colonie di Desmophyllum pertusum e arricchite dalla presenza di specie la cui distribuzione nel Mediterraneo è ristretta a pochi siti, come il bivalve Acesta excavata e l’ostrica di profondità Neopycnodonte zibrowii, testimoniano l’unicità strutturale delle comunità marine che caratterizzano questo sistema”, spiega Frine Cardone, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn. “Accanto alle comunità viventi, abbiamo osservato estese aggregazioni fossili di N. zibrowii, che rappresentano una testimonianza della biodiversità antica del Canyon Dohrn e forniscono preziose informazioni paleoecologiche sulla sua evoluzione nel tempo.”

Il Canyon Dohrn è uno dei siti pilota del progetto europeo LIFE DREAM, coordinato da Federica Foglini prima tecnologa del CNR-ISMAR di Bologna, e del progetto europeo REDRESS, coordinato da Roberto Danovaro professore ordinario dell'Università Politecnica delle Marche. I due progetti hanno l’obiettivo di favorire il restauro attivo degli ecosistemi profondi danneggiati dalle attività umane.

“La scoperta rafforza il valore dei progetti in questo canyon e nel Golfo di Napoli, e ci offre nuove opportunità per restituire vitalità a un patrimonio fragile e straordinario”, sottolinea Federica Foglini. Nell’ambito del progetto LIFE DREAM, il sito è stato proposto come nuova area protetta della rete europea Natura 2000, a conferma della sua rilevanza per la conservazione della biodiversità marina.

Caro Presidente Squitieri, Membri della Giuria e del Comitato scientifico, colleghi tutti,

Caro Presidente Squitieri, Membri della Giuria e del Comitato scientifico, colleghi tutti,

Sono veramente onorato di rappresentare la Stazione Zoologica Anton Dohrn in questa felice occasione che si svolge in uno scenario prestigioso. Mi emoziona sapere che in queste stanze è stata firmata la costituzione italiana a cui mi ispirerò nei momenti difficili della mia funzione. Ricevo la Targa del Presidente della Repubblica in nome dell’Istituto e di tutto il suo personale, di ricerca, tecnico e amministrativo. E’ un premio per oltre un secolo e mezzo di attività scientifica e formativa che ha catalizzato nel tempo moltissime iniziative di sviluppo culturale, economico e sociale.

La Stazione Zoologica è un’istituzione fortemente radicata nel Mezzogiorno. Venne fondata nel 1872, in un periodo storico di incredibile fermento intellettuale per la città di Napoli: si erano spente le luci sulla sua storia di Capitale del Regno delle Due Sicilie e già stava costruendo la sua reputazione di capitale culturale del Regno d’Italia, catalizzando quella perfetta alchimia nella quale iniziative scientifiche ed imprenditoriali innovative, come quella di Dohrn, trovarono un contesto politico-sociale favorevole, oltre ad un ambiente naturale, ideale substrato per il loro sviluppo.

La Stazione Dohrn è stata un esempio, quasi unico nel suo successo e capacità di radicarsi nel contesto italiano, di esperimento scientifico e imprenditoriale. Un’iniziativa nata dall’enorme emozione suscitata dall’enunciazione della teoria dell’evoluzione nelle Università e Istituzioni culturali di tutto il mondo. Dohrn identificò il golfo di Napoli come il luogo ideale per la verifica sperimentale della teoria Darwiniana. Costruendo la Stazione e offrendo personale tecnico-scientifico e le strutture necessarie alla ricerca in biologia marina fu in grado di offrire a tutte le istituzioni scientifiche del mondo la possibilità di contribuire al grande progetto che è poi stato alla base per lo sviluppo di biologia, medicina, agricoltura, ecologia, permeando tutta la nostra cultura.

La Stazione è stato un modello di integrazione: originata da un cittadino tedesco, si è perfettamente incardinata nel territorio. Il suo nome completo è ancora, dopo 150 anni, Stazione Zoologica Dohrn di Napoli. Essa ha richiamato un grande numero di studiosi internazionali, che hanno contaminato la già vivace società partenopea con nuove idee e iniziative che hanno illuminato il cammino scientifico del ‘900.

Che cosa vuole essere la Stazione Zoologica nei prossimi 150 anni? Vuole continuare a sviluppare studi di grande importanza generale per la nostra società e proiettarsi con rinnovato slancio nel futuro delle scienze biologiche e ambientali. Il prestigioso Consiglio Scientifico della stazione, che annovera fra i maggiori esperti internazionali, ci ha indicato con chiarezza quali siano gli obiettivi da perseguire: lo studio della diversità biologica, delle sue origini e meccanismi; la biologia sintetica, che permetterà di sfruttare le risorse, anche economiche, nascoste nei genomi degli organismi marini; lo studio dell’interazione complessa tra organismi nell’ ambiente, che ci permetterà di interpretare e prevedere gli effetti dei cambiamenti climatici per una prospettiva ambientale sostenibile.

Ringrazio ancora i componenti della giuria dell’Associazione Internazionale “Guido Dorso” a nome dell’intera comunità della Stazione per la targa del Presidente della Repubblica. Un riconoscimento che ci sprona a contribuire ogni giorno di più allo sviluppo del Mezzogiorno e dell’intero bacino del mar Mediterraneo con una ricerca ambiziosa e di respiro internazionale.

Roberto Bassi

Presidente Stazione Zoologica ”A.Dohrn”

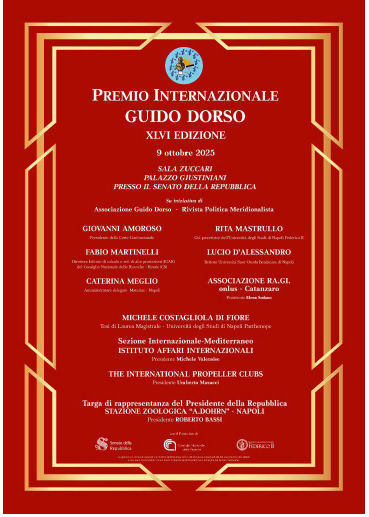

La Targa di Mattarella alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli - L’iniziativa giunta alla 46° edizione è patrocinata dal Senato, dal CNR e dall’Università “Federico II” di Napoli

Saranno consegnati al Senato, giovedì 9 ottobre, alle ore 16:00, presso la sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, i premi “Guido Dorso”, promossi dall’omonima associazione presieduta da Nicola Squitieri. L’iniziativa – patrocinata dal Senato della Repubblica, dal Consiglio Nazionale delle Ricerche e dall’Università “Federico II“ di Napoli – segnala, dal 1970, contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che “hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud”.

Destinatari quest’anno delle varie sezioni della 46°edizione sono: Giovanni Amoroso, presidente della Corte Costituzionale (istituzioni) ; Rita Mastrullo, già prorettrice dell’Università “Federico II” di Napoli (università) ; Lucio D’Alessandro, rettore dell’Università Suor Orsola Benincasa di Napoli (cultura); Fabio Martinelli, direttore dell’Istituto di calcolo e reti di alte prestazioni (ICAR) del CNR di Rende (Cs) - (ricerca); Caterina Meglio, amministratore delegato di Materias - Napoli (imprenditoria); Associazione Ra.Gi. onlus di Catanzaro, presieduta da Elena Sodano (Terzo Settore). Destinatario della sezione tesi di laurea Michele Costagliola Di Fiore per la tesi di laurea magistrale “Eterogeneità dei team imprenditoriali e impatto sulle performance delle startup. Un’analisi empirica in Campania”, presentata presso l’Università Parthenope di Napoli.

La Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica, Mattarella, destinata ad una istituzione scientifica, economica e culturale del Mezzogiorno, è stata assegnata alla Stazione Zoologica “Anton Dohrn” di Napoli, presieduta da Roberto Bassi. Destinatari della Sezione Internazionale dedicata al Mediterraneo, sono stati l’Istituto Affari Internazionali presieduto da Michele Valensise e il The International Propeller Clubs presieduto da Umberto Masucci che hanno ritirato il riconoscimento nel corso di un evento, prologo della 46°edizione del Dorso, svoltosi a Napoli, agli inizi di luglio.

La Commissione giudicatrice è composta da: Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione Banco di Napoli; Andrea Lenzi, presidente del CNR; Francesco Saverio Coppola, segretario generale dell’Associazione Dorso; Matteo Lorito, rettore dell’Università “Federico II” di Napoli; Luigi Sbarra, sottosegretario alle politiche per il Sud; Nicola Squitieri, presidente dell’Associazione Dorso. Nell’albo d’onore dei vincitori del Dorso figurano alcuni tra i più autorevoli esponenti del mondo delle istituzioni, della ricerca, dell’economia e della cultura: da Giovanni Leone a Giorgio Napolitano; da Renato Dulbecco a Franco Modigliani; da Antonio D’Amato a Dominick Salvatore; da Pasquale Saraceno a Francesco Paolo Casavola; da Francesco Rosi a Riccardo Muti.

Il premio Dorso consiste in un’artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore di fama internazionale Giuseppe Pirozzi, destinatario, nel 1980, del riconoscimento.

Per ulteriori informazioni: www.assodorso.it - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

La presentazione in programma il

24 settembre ore 11.00

Stazione Zoologica Anton Dohrn

Napoli, 23 settembre 2025 – Domani, mercoledì 24 settembre, alle ore 11, presso la Sala Affreschi della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Villa Comunale di Napoli), ci sarà la conferenza stampa di presentazione della quarta edizione del Pianeta Mare Film Festival. Saranno presentati quest'anno 50 fiilm (+61% rispetto al 2024) provenienti da 37 Paesi di quattro diversi continenti rappresentati (dalla Cina al Sudafrica, dal Cile alla Norvegia) con un aumento del 54% rispetto all'edizione dello scorso anno.

A seguire, alle ore 12, è prevista una visita guidata allo storico Aquarium.

Ischia Marine Center-MEDAS della Stazione Zoologica Anton Dohrn dal 14 al 20 settembre

Al via la prima edizione della PulseOcean Summer School, che si terrà presso l’Ischia Marine Center-MEDAS della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Ischia, Napoli, Italia) dal 14 al 20 settembre 2025.

Si tratta di un’iniziativa unica nel suo genere, che riunisce 13 partecipanti internazionali provenienti da 12 istituzioni di 8 paesi (Italia, Spagna, Germania, Islanda, Algeria, Nuova Zelanda, Australia e USA), con una forte attenzione all’equilibrio di genere (8 donne e 5 uomini).

L’apertura dei lavori è in programma domenica 14 settembre, alle ore 18 con la presentazione dei docenti, degli studenti e dell'organizzazione generale della Summer School.

Nel corso delle giornate, i partecipanti si immergeranno nello studio della biodiversità, svolgeranno attività di campo presso i vents naturali di CO₂ e utilizzeranno tecnologie avanzate e approcci di analisi delle immagini basati sull’Intelligenza Artificiale, al fine di studiare come la biodiversità marina stia rispondendo al cambiamento globale. Questo programma interdisciplinare favorisce il pensiero critico, lo sviluppo delle carriere e la collaborazione, promuovendo al contempo una scienza aperta e riproducibile. In linea con il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’iniziativa europea Horizon Europe “Digital Twin Ocean”, PulseOcean evidenzia il suo impegno per l’eccellenza nella ricerca e lo scambio di conoscenze in tutta Europa.

Nel corso delle giornate, i partecipanti si immergeranno nello studio della biodiversità, svolgeranno attività di campo presso i vents naturali di CO₂ e utilizzeranno tecnologie avanzate e approcci di analisi delle immagini basati sull’Intelligenza Artificiale, al fine di studiare come la biodiversità marina stia rispondendo al cambiamento globale. Questo programma interdisciplinare favorisce il pensiero critico, lo sviluppo delle carriere e la collaborazione, promuovendo al contempo una scienza aperta e riproducibile. In linea con il Decennio delle Scienze del Mare per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite e con l’iniziativa europea Horizon Europe “Digital Twin Ocean”, PulseOcean evidenzia il suo impegno per l’eccellenza nella ricerca e lo scambio di conoscenze in tutta Europa.

Il team di docenti e organizzatori include esperti della Stazione Zoologica Anton Dohrn (Italia), dell’Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “Alessandro Faedo” (ISTI-CNR, Italia), del Laboratoire d’Océanographie de Villefranche, LOV-Sorbonne Université-CNRS (Francia), del Blanes Centre for Advanced Studies CEAB-CSIC (Spagna), dell’Istituto Spagnolo di Oceanografia COB-IEO (Spagna) e dell’Università di Göteborg (Svezia).

Chi siamo

La PulseOcean Summer School è un’iniziativa formativa pionieristica che affronta sfide marine cruciali, come il cambiamento climatico, il blue carbon, la biodiversità e le tecnologie emergenti. Progettata per studenti di laurea magistrale e dottorato, combina lezioni, attività di campo e progetti in laboratorio, offrendo esperienze pratiche con strumenti all’avanguardia come l’Intelligenza Artificiale, i sensori in situ e le tecnologie di imaging.

Host: Ischia Marine Centre e Marine Ecology Data Analysis and Synthesis Centre, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Napoli, Italia

Date: 14–20 settembre 2025

Links:

https://euromarinenetwork.eu/activities/taking-the-pulse-of-our-ocean-exploring-biodiversity-responses-to-global-change/

Lo rivela uno studio internazionale coordinato dalla Scuola Normale Superiore, dall’Istituto Leibniz per lo studio dell’invecchiamento di Jena e dalla Stanford University, in collaborazione con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e con l’Università di Trieste, pubblicato sulla prestigiosa rivista Science

Lo stallo nella sintesi delle proteine cerebrali sarebbe la causa scatenante dell’invecchiamento del cervello. Lo svela una ricerca condotta da un team internazionale e guidato da Scuola Normale Superiore di Pisa (Laboratorio Bio@SNS), Istituto Leibniz per lo studio dell’invecchiamento e Stanford University, in collaborazione anche con la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e con l’Università di Trieste. I risultati sono stati pubblicati ieri sulla prestigiosa rivista Science, con il titolo “Altered translation elongation contributes to key hallmarks of aging in killifish brain”.

I ricercatori hanno osservato il processo di invecchiamento cerebrale del Nothobranchius furzeri (Killifish turchese), un piccolo pesce annuale dell’Africa orientale, noto per la sua brevissima durata di vita in cattività (meno di un anno), e che il professore di Fisiologia alla Scuola Normale Alessandro Cellerino, tra i coordinatori dello studio, ebbe l’intuizione di introdurre come nuovo modello per lo studio dell’invecchiamento più di 20 anni fa a Pisa. La brevissima vita di questi pesciolini e il fatto che l’organizzazione generale del loro cervello sia la stessa di tutti i vertebrati consente, infatti, di accorciare moltissimo i tempi ed i costi degli studi sull’invecchiamento senza perdere di rilevanza per l’uomo.

«Abbiamo scoperto un fenomeno di stallo nella sintesi delle proteine del cervello del Killifsh anziano - spiega Cellerino -. La sintesi di tutte le proteine del nostro corpo è effettuata in ogni cellula dalle stesse macchine molecolari dette ribosomi. I ribosomi scorrono l’RNA e “leggono” il messaggio genetico da essi portato traducendolo in proteine. Questo processo fondamentale è compromesso durante l’invecchiamento cerebrale, infatti i ribosomi non scorrono più liberamente ma “stallano”, ovvero si bloccano in posizioni precise lungo gli RNA, generando proteine incomplete. Queste proteine “missed in translation” hanno una bassa solubilità e tendono quindi a precipitare all’interno della cellula. Ma la scoperta sorprendete è che non tutti gli RNA sono soggetti a questo fenomeno nello stesso modo e lo stallo dei ribosomi mostra una chiara specificità: le proteine colpite sono quelle che costituiscono i ribosomi stessi - che quindi diminuiscono di numero generando un circolo vizioso - e le proteine che legano il DNA o l’RNA, impattando altri meccanismi colpiti dall’invecchiamento come la riparazione dei danni al DNA e la sintesi di RNA e proteine».

Questo fenomeno non è una particolarità del Killifish: una riduzione nella concentrazione di proteine che legano il RNA nel cervello dell’uomo durante l’invecchiamento è stata descritta lo scorso giugno anche da un gruppo di ricercatori della Università di San Diego in California.

«Abbiamo ora una chiara ipotesi su quale meccanismo possa innescare la sequela di eventi che culmina nella perdita delle funzioni cognitive – aggiunge Cellerino -. Il prossimo passo sarà utilizzare il Killifish per testare sperimentalmente se il trattamento con sostanze che sono in grado di ridurre lo stallo dei ribosomi sia sufficiente a rallentare il decadimento cognitvo. Se ciò fosse vero, data la conservazione del fenomeno tra killifish e uomo, si aprirebbero nuove strade per lo sviluppo di interventi in ambito di medicina umana».

Per Eva Terzibasi Tozzini, ricercatrice della Stazione Zoologica Anton Dohrn e coautore dello studio: “Questa ricerca mette in luce anche come lo studio di modelli acquatici, in special modo di vertebrati quali i pesci, costituisca una strategia in grado di rivelare meccanismi biologici fondamentali e altamente conservati che controllano l'invecchiamento. L’integrazione di metodologie sperimentali all’avanguardia, quali le più recenti tecniche di omica, e studi di neuroanatomia e neurofisiologia, ha permesso non solo di approfondire le conoscenze sui processi evolutivi e adattativi di questi organismi, ma anche di acquisire conoscenze su aspetti altamente conservati della biologia dell'invecchiamento di grande rilevanza applicativa, con potenziali ricadute sulla promozione e la tutela della salute umana”.

Sono aperte le iscrizioni al 5° Workshop Memoriale Maria Ciaramella, che si terrà il 13 e 14 novembre 2025 presso l'Area di Ricerca 1 del CNR, in Via P. Castellino 111.

Informazioni complete dell'evento sono disponibili sul sito web: https://mariaciaramella.it/

La partecipazione è gratuita, ma è obbligatoria la registrazione, che dà accesso a coffee break, pranzi e sessioni poster.

Al link per la registrazione https://mariaciaramella.it/registration/, è possibile registrarsi semplicemente (cosa che consiglio di fare il prima possibile) oppure candidarsi come Poster/Relatore. In quest'ultimo caso, è necessario seguire il modello di Abstract, scaricabile dal sito web. Solo seguendo le istruzioni incluse nel modello la prenotazione sarà valida.

Il Congresso trae ispirazione dalla figura di Maria Ciaramella e si rivolge espressamente a giovani studenti, dottorandi e postdoc che studiano e lavorano in numerosi istituti di ricerca campani, protagonisti delle Sessioni Orali come relatori selezionati e come relatori nelle Sessioni Poster.

La partecipazione dei giovani ricercatori è il cuore del Convegno, che vive dell'entusiasmo di chi si trova nel momento più fertile della propria carriera professionale, impegnato attivamente a far avanzare le frontiere della conoscenza dal banco di lavoro dei nostri laboratori. Momenti fondamentali nel percorso di maturazione scientifica e culturale delle nuove generazioni, che vogliono essere una delle opportunità per i giovani più attivi ed entusiasti: conoscersi e confrontarsi con ricercatori esperti è un'opportunità per emergere e instaurare nuove e proficue collaborazioni, condivisione scientifica e conoscenza di altre realtà.

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare i membri del comitato scientifico di SZN:

Dr. Rossella Annunziata

Dr. Mariella Ferrante

Dr. Angela Sardo

Membro SZN del comitato organizzatore:

Dr. Sabrina Carrella

Membro SZN del comitato promotore:

Prof. Roberto Bassi

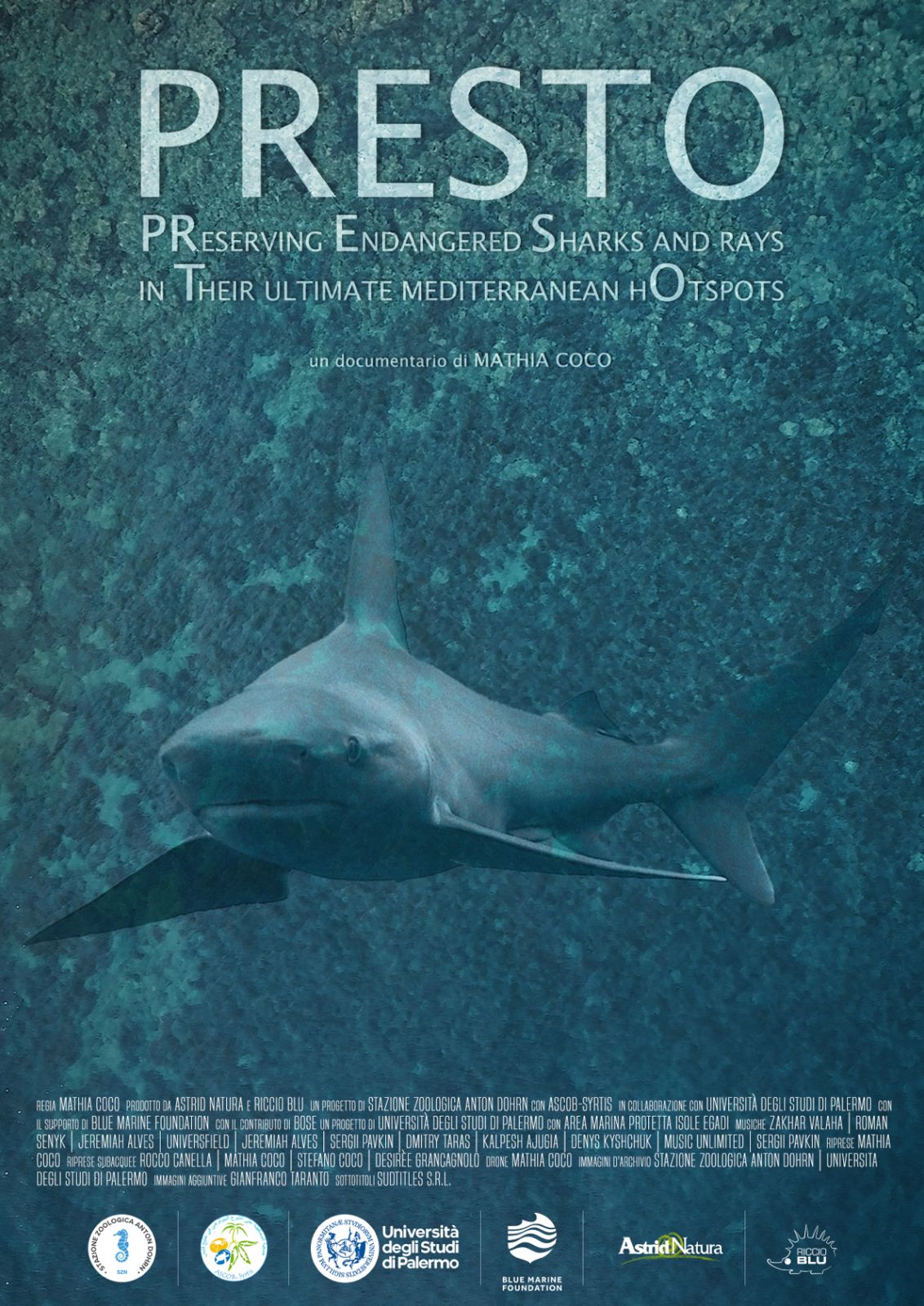

Si celebra oggi, 14 luglio, lo Shark Awareness Day, la Giornata Mondiale dedicata allo Squalo!

Recenti ricerche condotte da un team di ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dell’Università di Palermo in Italia e dell’associazione tunisina Ascob Syrtis, con il supporto di Blue Marine Foundation, confermano che lo Stretto di Sicilia rappresenta una delle ultime aree rifugio per squali e razze minacciati di estinzione in Mediterraneo.

Nel corso di spedizioni scientifiche condotte fra Italia e Tunisia sono state scoperte nuove aree di aggregazione di elasmobranchi minacciati, come lo squalo grigio (Carcharhinus plumbeus), lo squalo mako (Isurus oxyrinchus), il pesce chitarra (Glaucostegus cemiculus) e la vaccarella (Aetomylaeus bovinus), tutte specie classificate come minacciate o in Pericolo Critico di estinzione dall’ IUCN (Unione Internazionale per la Conservazione della Natura). Le principali minacce per queste e altre specie di squali e razze continuano ad essere rappresentate dalla pesca eccessiva e dai cambiamenti che stanno avvenendo sui loro habitat.

Grazie a osservatori a bordo su barche da pesca e l’uso di tecniche di campionamento innovative e non invasive, come i sistemi video con esca (Baited Remote Underwater Video), i ricercatori hanno registrato la presenza di 23 diverse specie di elasmobranchi, alcune delle quali usano specifiche aree tra la Sicilia e il Golfo di Gabes per aggregarsi e svolgere importanti funzioni per il loro ciclo vitale, come la riproduzione e l’accrescimento.

“Lo Stretto di Sicilia è uno degli ultimi hotspot mediterranei per questi predatori marini, fondamentali per l’equilibrio degli ecosistemi, perché svolgono ruoli ecologici chiave che regolano l’equilibrio e la biodiversità degli oceani”, dichiara Carlo Cattano, ricercatore della Stazione Zoologica Anton Dohrn, aggiungendo: “Nonostante la loro importante funzione per la salute degli ecosistemi, diverse specie di squali e razze continuano a rappresentare catture accessorie o target di diversi attrezzi da pesca e il loro numero continua a diminuire in modo preoccupante”.

Negli ultimi anni, grazie al lavoro della Stazione Zoologica Anton Dohrn e dell’Università di Palermo, sono stati compiuti importanti passi avanti nella tutela degli elasmobranchi nelle Aree Marine Protette del Canale di Sicilia. Nell’Area Marina Protetta (AMP) delle Isole Pelagie è stato proposto un codice di condotta per i subacquei e sono state installate boe per ridurre il disturbo e l’impatto del rumore antropico sull’aggregazione stagionale degli squali grigi intorno all’isola di Lampione.

Nell’AMP delle Isole Egadi sono stati introdotti nuovi regolamenti per le attività di osservazione subacquea delle aquile di mare. Questi interventi hanno migliorato significativamente la protezione dell’aggregazione nella zona di Marettimo, dove ogni estate questi animali si riuniscono per scopi riproduttivi.

Le aree oggetto di studio sono state inoltre riconosciute dall’IUCN (International Union for Conservation of Nature) come Important Shark and Ray Areas (ISRAs), aree importanti per squali e razze identificate come cruciali per la sopravvivenza.

L’individuazione di nuovi siti di aggregazione e di aree ad alta densità di squali e razze rappresenta un importante passaggio per la definizione e l’implementazione di specifiche azioni di protezione, in quanto permette di definire spazialmente le aree prioritarie di intervento. Questi risultati offrono dati scientifici essenziali per orientare interventi di conservazione mirati e per individuare i corridoi ecologici necessari alla sopravvivenza non solo di squali e razze, ma anche delle specie ittiche che dipendono dalla salute di questi ecosistemi e delle comunità locali che basano la propria sussistenza sulla pesca.

Proprio per questo è necessario uno sforzo comune tra i diversi paesi che si affacciano sulle coste del Mediterraneo per l’implementazione di misure urgenti di protezione su scala transnazionale.

Il 17 luglio, al Festival SiciliAmbiente di San Vito Lo Capo, sarà proiettato “PRESTO”, il documentario di Mathia Coco che racconta l’impegno per la protezione di squali e razze nei loro ultimi hotspot del Mediterraneo: le isole Pelagie, la Tunisia e le isole Egadi. Guarda il trailer: https://www.youtube.com/watch?v=m9AgOKT98QY

A seguito della chiusura (fissata per il 4 luglio 2025) delle candidature a rappresentanti del personale tecnico amministrativo, come previsto dal “Regolamento di Organizzazione e Funzionamento della Stazione Zoologica Anton Dohrn” e dal “Regolamento di Gestione e Funzionamento dei Dipartimenti della Stazione Zoologica Anton Dohrn”, il Direttore del Dipartimento CAPE ha validato i candidati e ne trasmette l’elenco:

1. Elisa Cenci

2. Chiara Roncari

3. Ester Scordamaglia

4. Giuseppe Scopino

5. Gianluca Treglia

6. Andrea Travaglini

Le procedure di voto saranno espletate online a mezzo sistema di rilevazione attivato e comunicato agli aventi diritto entro e non oltre il giorno precedente fissato per le elezioni (23 luglio 2025 dalle ore 08:00 alle ore 20:00)

Il Direttore del Dipartimento CAPE

Dr.ssa Claudia Gili